こんにちにんにんカイクンです。🥷

今日はAIとUI/UXデザインについて考える内容をシェアしてみたいと思います。

テーマは「AIがすごすぎるけれど、もしUIまでAIがつくれるようになったら、この仕事は必要なくなるのでは?」という不安です。

BONOとしても、「AIのことには触れずにデザインをやろう!」とは言えず答えるべき問いだと思っています。

BONOとしての方向性がしっかり定まったので、それをもとに答えていきたいと思います。

内容としては3つです。

では始めていきましょう〜!👍️

だいたい知ってる人が考えたらこうだよねはパターン化でき代替される

こんな質問が来ました。(質問ありがとうございます!

Web広告はAIでかなり効率化ができており、今後人の介在価値が下がるという話を聞きました。UIに関してもAIがパターン作成し検証できるようになれば、同じように人がいらなくなるのでは?と感じています。AIに淘汰されないUIUXデザイナーになるためにどんなスキルを磨いていくべきかご意見いただきたいです。`

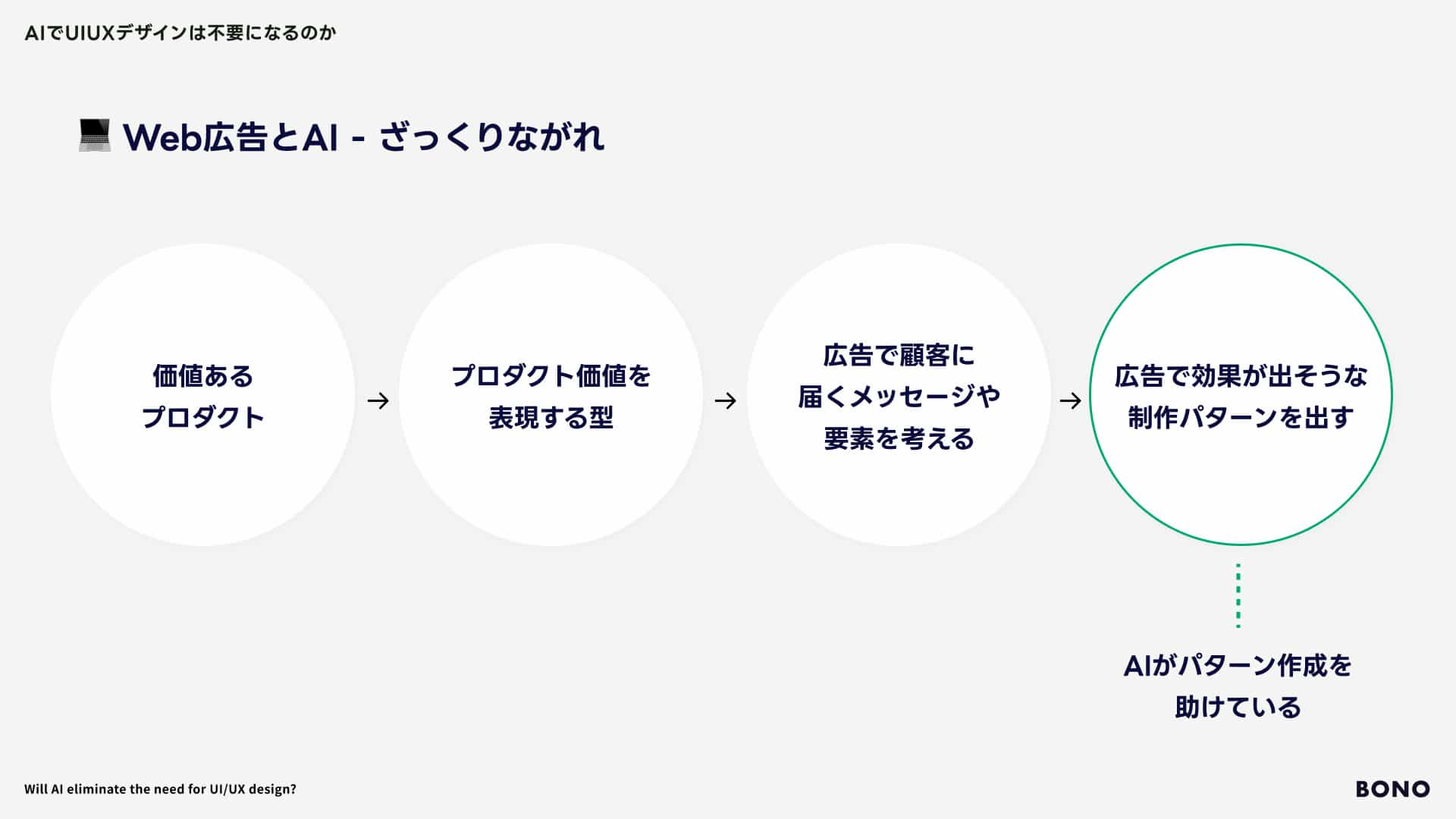

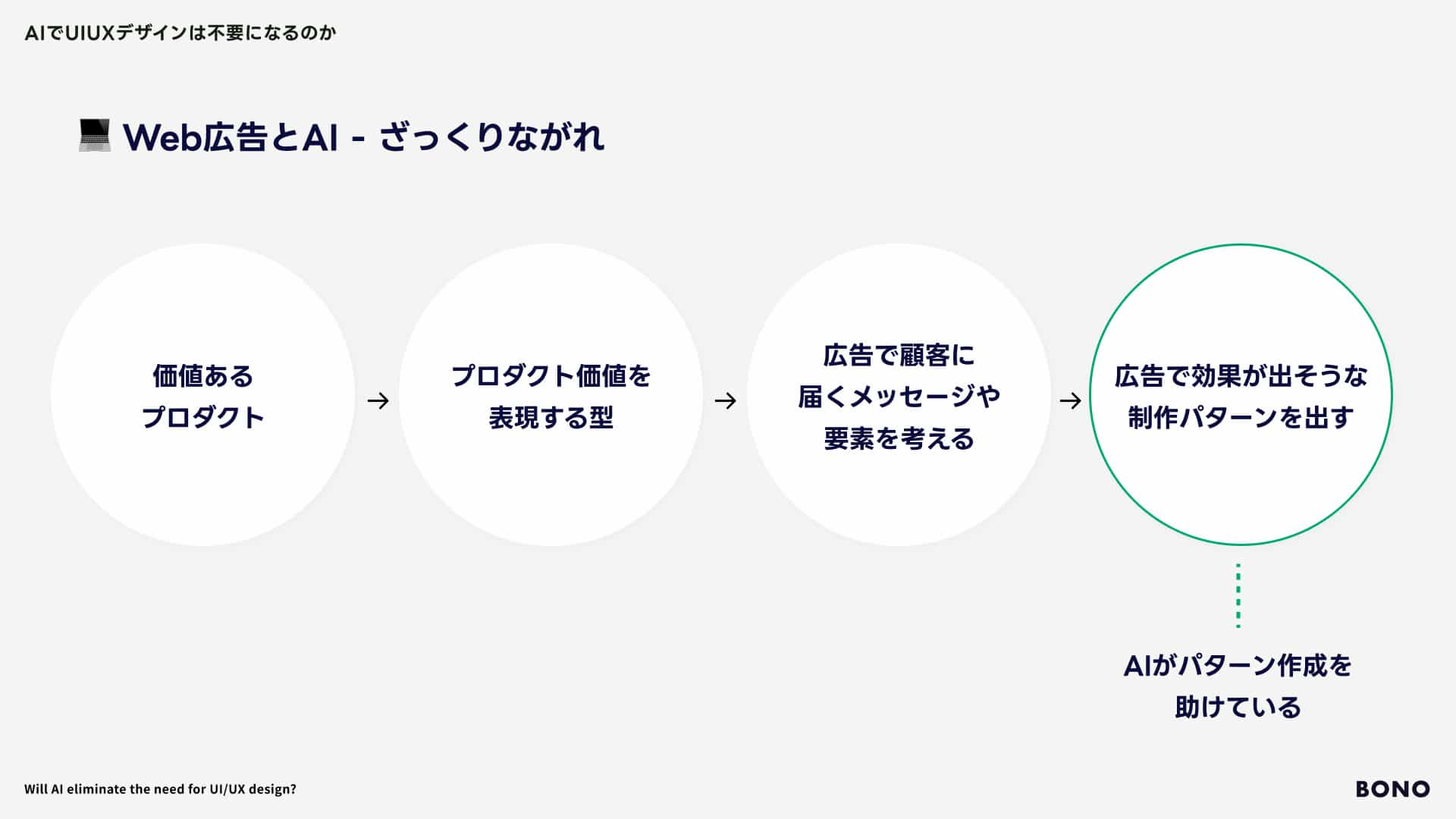

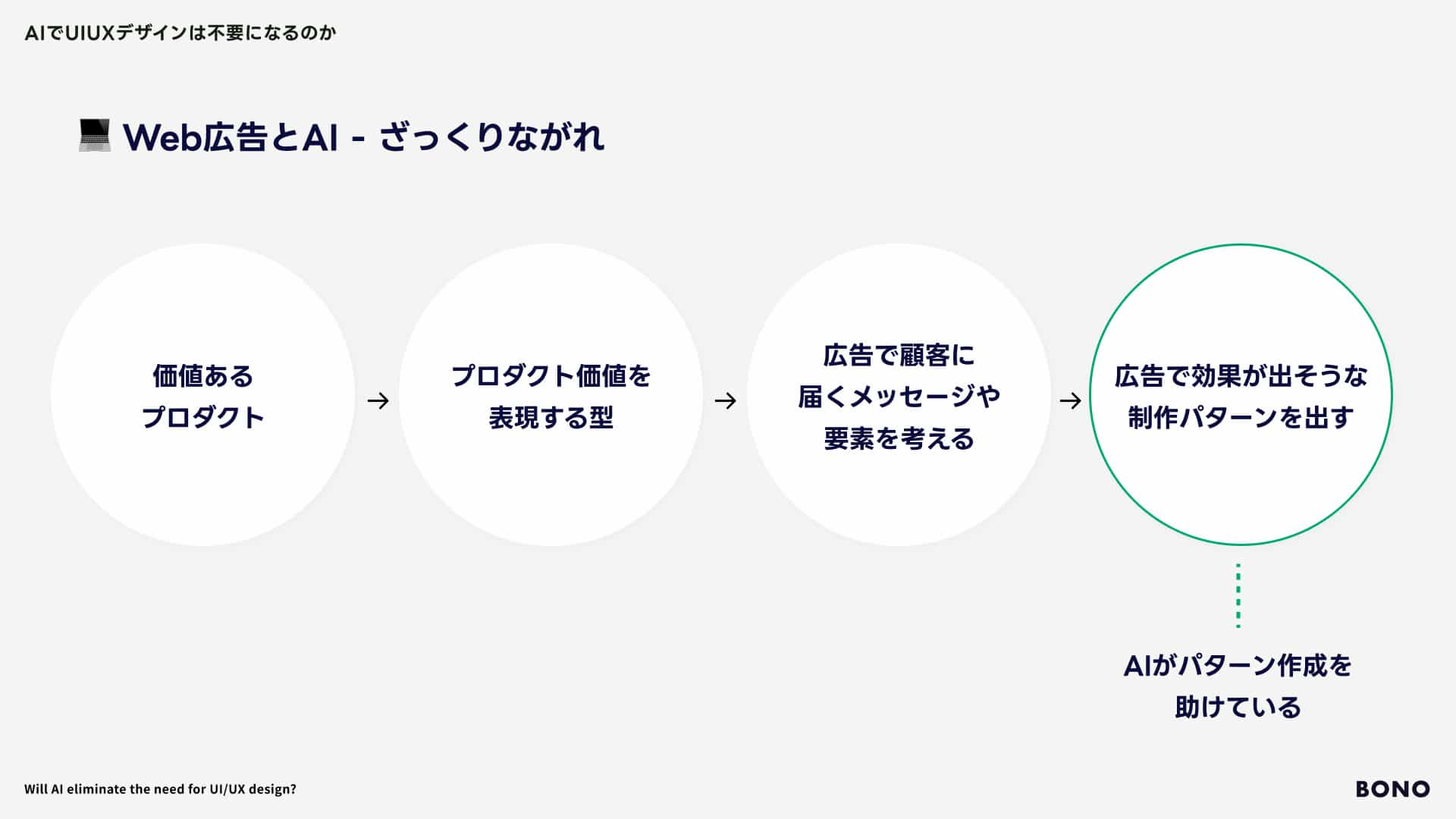

まずこの内容に考えてみると、「Web広告での制作物の効率化がかなりできている」という前提、前提が正しければUIデザインのパターン作成による検証も人がいらなくなる。という仮説がありますよね。

たとえばSNS広告や検索広告で出てくるものですよね。バナーとか言われるときもありますが、検証で必要なのは”クリック数が上がるか?”だと思います。クリック率を考えると一般的に大事だと言われるのは「メッセージの中身(コピー)」と「メッセージが伝わるイメージ」がほとんどです。つまりバナーのグラフィッククオリティよりも何がメッセージか?が広告の結果を得る上では大切になります。このパターンをAIで出すことがかなり効率化できているということだと思いますし、これはそうなっていると思います。

大事なのはその制作物にどれぐらい”デザイン”がそもそも必要か。です。たとえば”商品の雰囲気を崩さずに広告用に多少強調できるバナーのルールやシステムの設計”などはAIでやれているでしょうか?おそらく手放しでしっかり質を担保できないはずです。

つまりルールが定まった上でのパターン出しには対応できているということになると思います。では”デザイン”とはそもそも何なのでしょうか。誰かが決めたルールの上で数字を伸ばすためにマーケターが考えたコピーなどを当て込めた制作物のパターンを生成することでしょうか?

UIもAIでパターンが生成できるのか?また今後そうなっていくのか?というと個人的には”そうなる”と思います。

なぜかというと今のデザインシステムの目的がそれに近いからです。これは違う人がデザインを行っても、サービス上で統一された体験を提供できるための”ルール”でありいわば”Prompt”です。このルール上でUIをつくりましょうね、パターンを出しましょうね、だけだった場合、おそらく人より機械の方が得意なんじゃないでしょうか。

ここでも”デザイン”とは何なのかを考えるのが大切です。決められたルールの上で、誰かが持ってきた仕様をもとに、普通のUIのパターンを出すことが”UI/UXデザイン”と言われるものでしょうか?

人が喜ぶ遺体なプロダクトをデザインで生み出す。

多くの人がデザインの認識を誤っているし、その役職で仕事をしているせいで、”デザイン”がつまらないものにデザイナーがしていると個人的には思っています。ただ世の中的にAIによって”デザイン”はより重要になっているし、なっていくと思っています。”デザイン”について考えてみましょう。

UI、UX、UI/UX、プロダクトデザイナー、呼び名は何でも良いですが、この種類のデザイナーの仕事は”UIをつくることはありません🙅" 。じゃあ何かというと”ユーザーに愛されるプロダクトをつくること”だと考えています。プロダクトはデジタルに閉ざすとソフトウェア・Webサービスと言われるものです。UIはこのために存在する一部でしかありません。デジタルプロダクトはユーザーが勝手に登録して自分で扱うため運営側が説明することができません。なのでUI体験でしっかりと導く必要があります。

それだけでなく、実際にプロダクトを使ってもユーザーにメリットが無ければ使い続けてくれずプロダクトは存続できません。なのでユーザーのニーズを掴み、使いやすいではなく、ユーザーの課題を解決したり、価値を提供する必要が出てきます。

これを実現するのがUI/UXデザインだと考えます。

BONO個人的な価値観で表現すると、デザインとは「人が喜ぶ体験をつくること」、だと考えています。使うことで自分の悩みが解決されたり、よりよい社会や生活になるデジタルプロダクトを想像力と創造力でつくることです。つまりUIは体験やプロダクトの一部でしかなく、職種の垣根と関係なく”よいプロダクトをつくり、人を喜ばせること”がデザインの命題です🐕️

デザインができているか、自分のデザインに価値があるかは「人に愛されるプロダクトにどれだけなっているか」で測定することができユーザーの変化で考えられると思っています。

社会が変われば人の価値観や慣習も変わり人が求めることも変わるため、人を対象にしたデザインが残る限りこのスキルは重要度が高いはずだと考えています(肩書は変わる可能性はあります)

ただこれを1人でやるのはとても大変なのは想像できますよね。

エンジニアリングがあり、サービスを広めて認知するマーケティングがあり、ビジネスのことも考えないといけない。なのでデザイナーがすべてを背負い込む必要はないですが、素晴らしい”体験”をつくるためにはUIだけを考えてはいけないことは明らかだと思います。関わる人も多く、意思決定も複雑化しています。

ここで救世主として現れたのがAIです。

仕事を奪われる存在ではなく、サポートしてもらう存在に変換していこう

ではAIでどう変わっていくのか?2つテーマを扱ってみます。

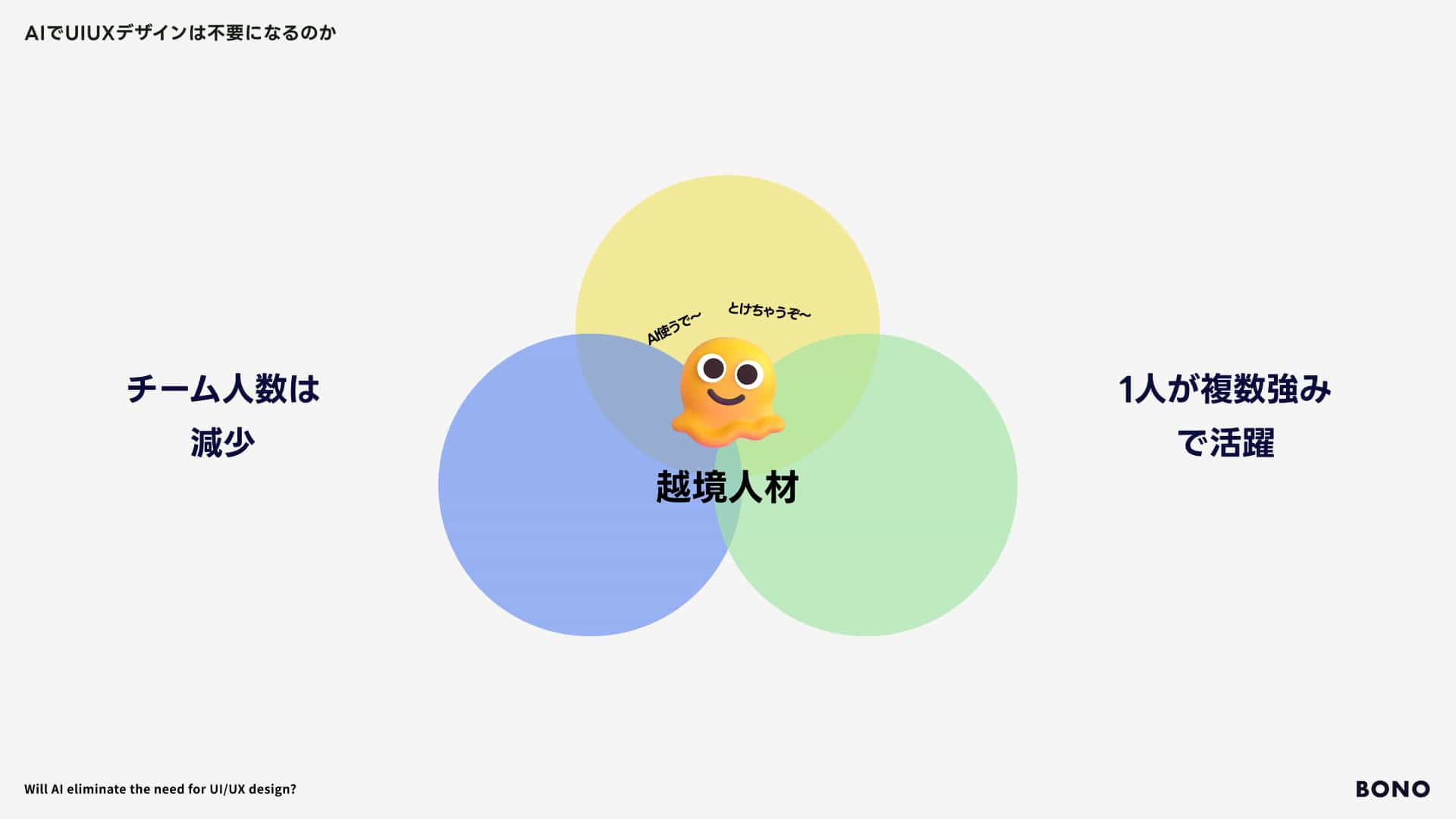

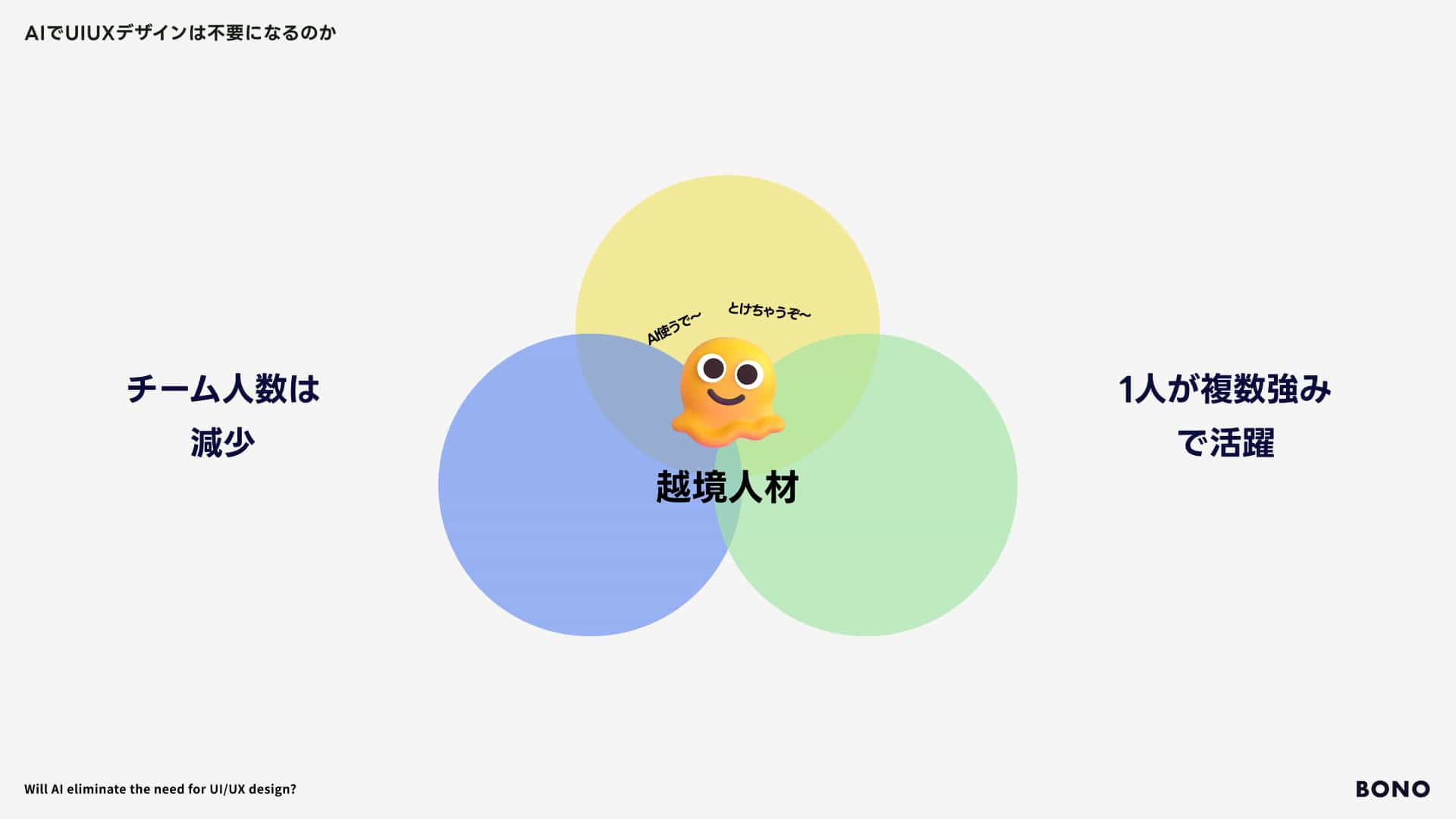

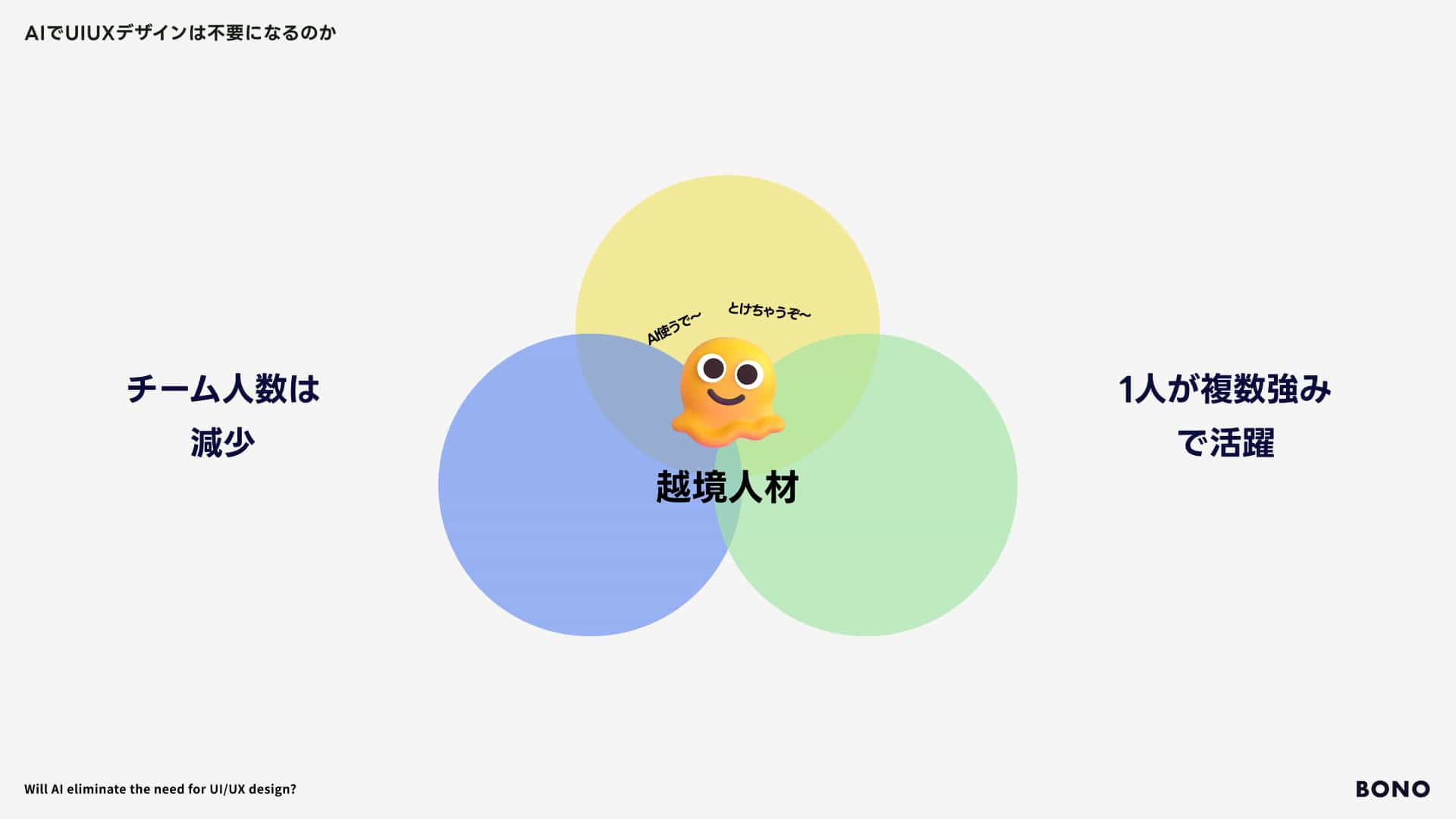

AIによってアシスタントがやっていた仕事や、誰がやっても同じ結果になるような作業はどんどん効率化していっています。そのためAIを前提にした組織形態はそれ以前とは変化しているはずです。わかりやすく”チームや組織に必要な人数”は減るはずですし、減るべきです。

体験づくりの難しさはビジネスやユーザーニーズの掛け算の部分もありますが、それに伴う「意思決定」もそれ以上に大変です。様々な人や部署を納得させないと動けない、なんと話は聞いたことがあるでしょう。これは人が多くなればなるほど増えていきます。

1人がUIづくりだけでなく、エンジニアリングができるとか、ユーザーリサーチからの価値定義までできる、ビジネスマンがUIのアイデアを出すところまでやるなど、分業前提でつくられていた組織から1人ができる範囲が広がっていく結果、チームの人数自体は減ります。これはAIによる効率化やAIによる学習難易度の低下が関係してくるはずです。

掛け算されたスキルによってより良いアイデアをより少ないチームの意思決定でユーザー体験に゙変換していくのが理想形だと言えると思います。

1人が様々な領域に専門性を持ち掛け算して良い体験をつくるようになります。今は”デザイナーは狭義のデザイン、上流やるならプロダクトマネージャー”のように分業が当たり前ですが、何かやきもきしませんか?これは専門性を分断したほうが組織的に効率が良いよね。という考えが前提になっている考え方ですし、1人の能力的にも1分野しか専門性が無いよねという前提になっていると思います。

ただ体験づくりは複雑です。掛け算です。可能であるなら1人が領域をなるべく横断したほうがユーザーにとって良い体験をつくりやすいはずです。

これがAIによって越境しやすくなります。UIもある程度ルールを作れば、60点出すまでは効率化できるから浮いた時間で別の動きができる。などのようになっていくでしょう。AIを味方につけて自分の能力を拡張して領域を越境することで、1人が”良い体験づくりに貢献できる幅”はどんどん広がります。

もともと”良い体験をつくる”がデザインだと捉えるとAIをパートナーにクリエイティビティを発揮するのは追い風になりますし、そういうメンバーの掛け算で今よりも素早く良い体験を世の中に送り出すことが可能になっていくはずです。

組織に人が必要なくなった結果、失業者は増えるでしょう。なのでどんどん世の中に”今までは経済合理性がなくてスルーされていたけど、この課題を解決したら嬉しい人多くね?”などの分野の体験を作っていくことも求められます。たとえばBONOがやっているUI/UX分野なんて会社で本気でやったら全く儲からないはずです。だからガチでやるところは少ないですが、今では個人規模に思えるような少数チームでやれることはどんどん増えていくはずです。こういう領域に体験を届けていくのも”デザイン”に役目なのではないかと思います。

過度期ではAIによって職が奪われるような事例が多く出てきますが、この転換に気づき”デザイン”の認識を改めて成長してくことで今よりも社会に主体性を持って関われるようになっていくと思います。この点ではAIによって奪われる感覚ではなく、「人が喜ぶ体験」をつくるためのパートナーとして捉えていくのが良いと考えています。

"良い体験”を考える+実現する、両方の創造スキルを身に着けよう

ではUI/UXデザイナーが身につけるべきスキルについて少しだけ触れます。現状のBONOに従い”UI/UX初心者”の目線のみを紹介しつつ、スキルを測る”指標項目”の提示をしてみたいと思います。

UI/UXの目的はUIをつくることではありません。「人がよろこぶ体験」をつくることです。現場に入ってすぐこの視点を任されることはありませんが、UIをつくるためにはこの視点がなければユーザーにとって良いUIを考えることは難しいはずです。では体験をつくり始める基礎を身につけるためには何を学ぶべきでしょうか?これがBONOの「転職ロードマップ」で提示している3つの基礎です。

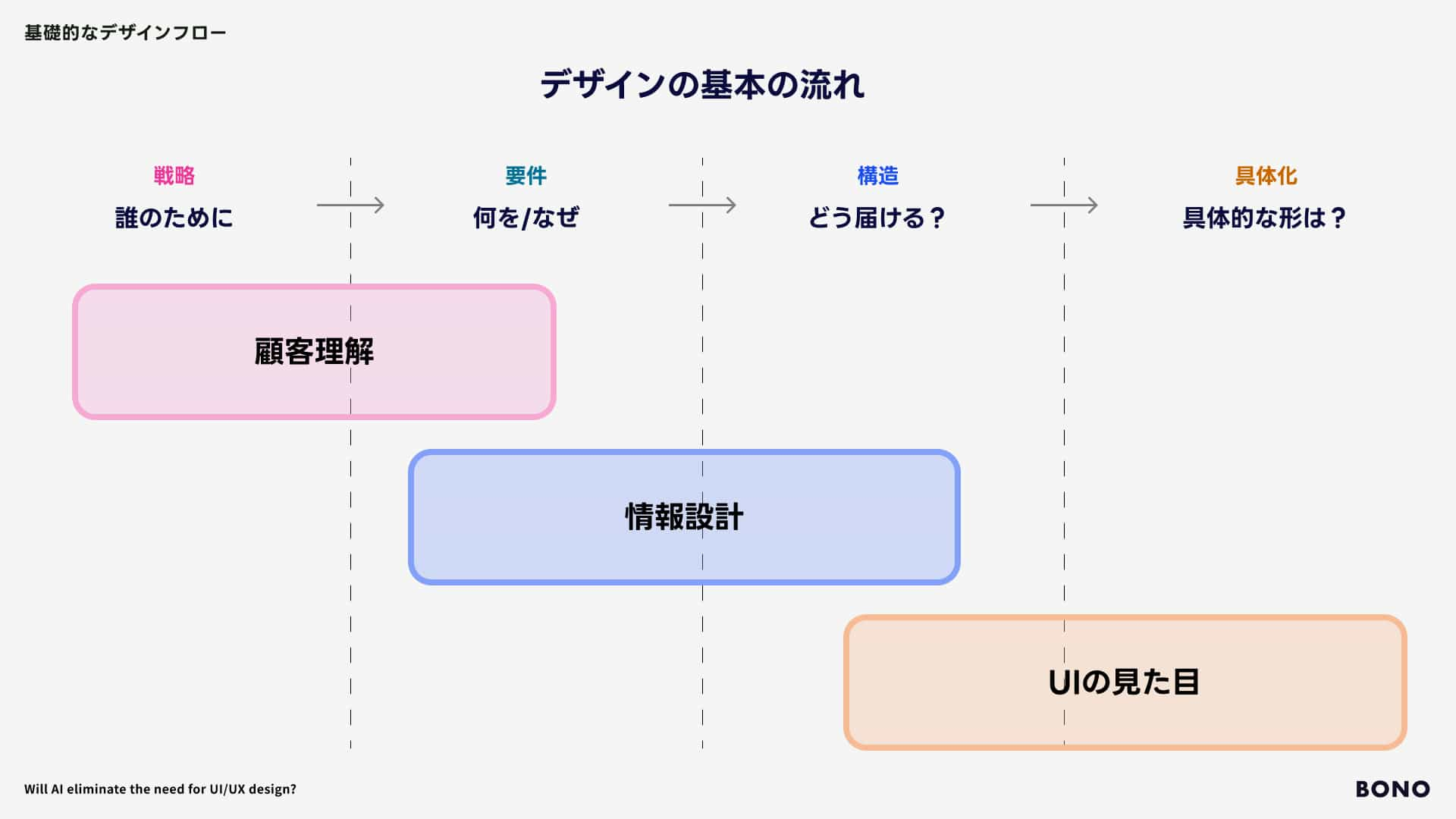

なぜこの3つの基礎なのか?はこの3つをやることで「ユーザーにメリットのある体験」をつくるデザインの基本の流れを1度経験することができるからです。

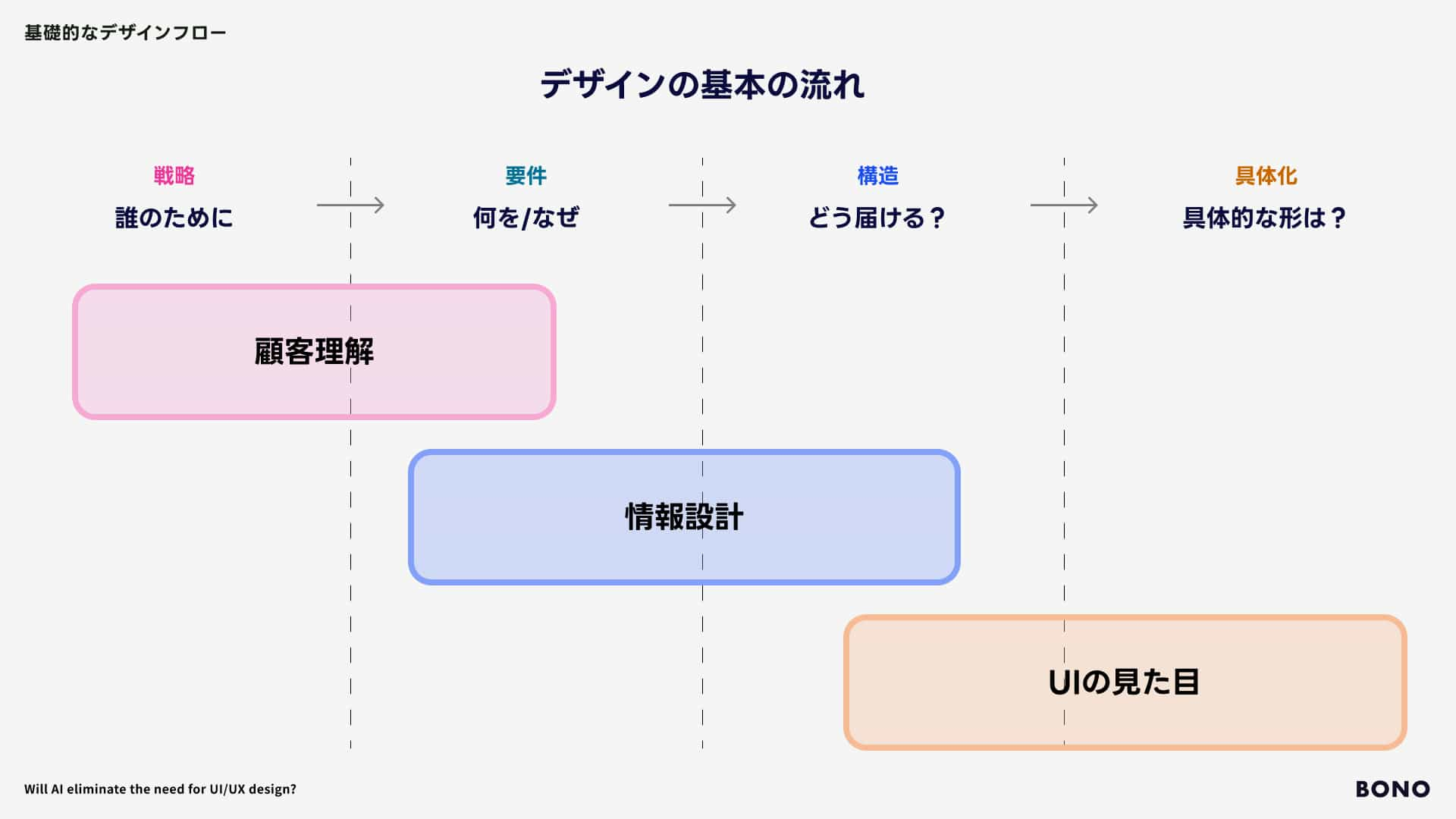

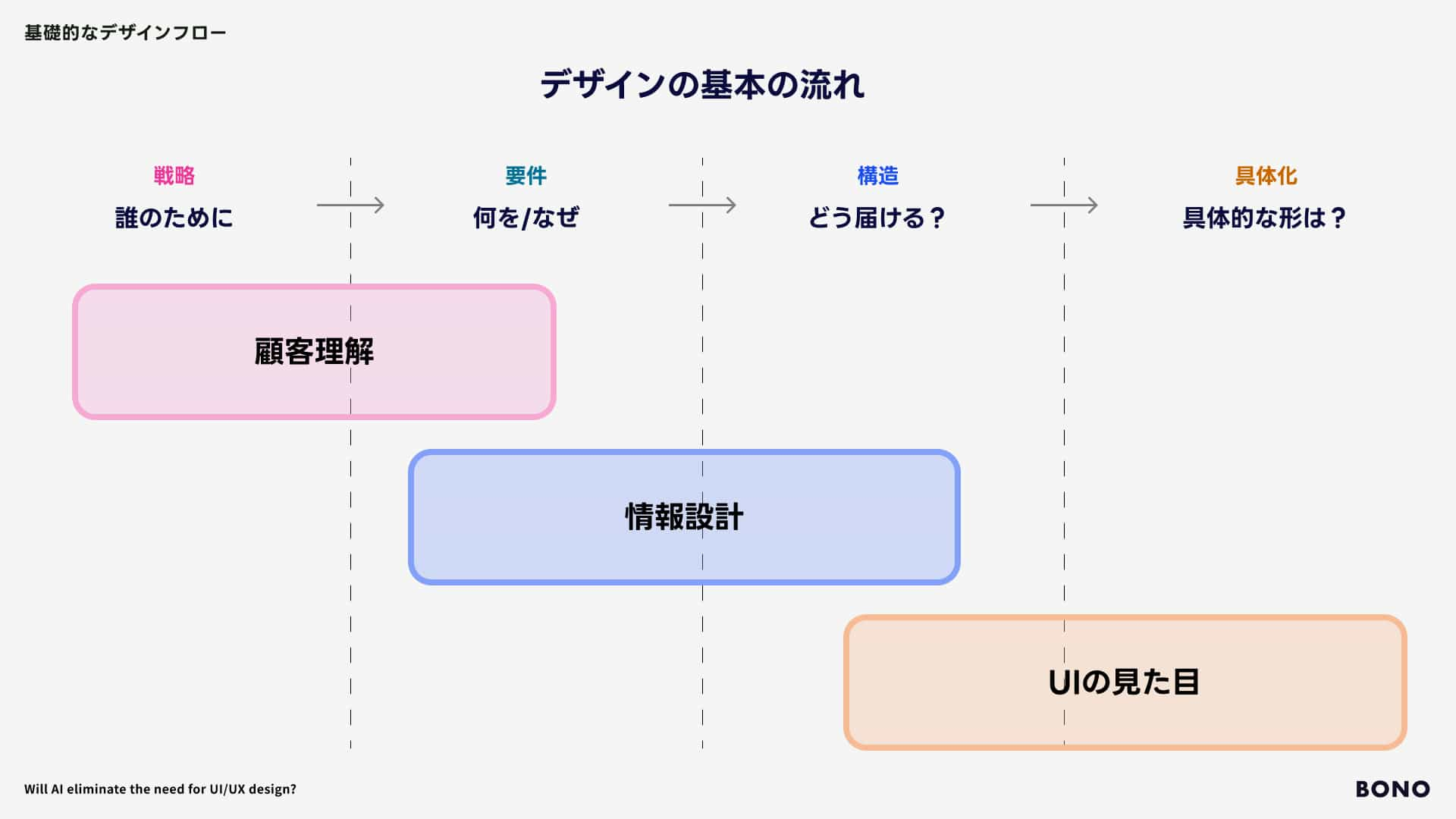

■ デザインの基本の流れとは?👇️

この流れは「だれのためになぜ" / ”何を” / "どう届けるとよいか" / "条件を満たす形は?」 をサイクルで思考してユーザーに届けることです。

1~2が「顧客理解」、3が「情報設計」、4が「UIの見た目」の基礎に゙該当します。

ほとんどの人が最初は4に目が行くかもしれませんが、それは”UIをつくるためのデザイン”でしかありません。さらに現場でこの1~4の流れを経験させてくれたり教えてくれることはかなり稀でほとんどありません。なぜならデザイナーを動かす人の9.5割はデザイナーではないからです。デザインを作業としか認識できてないケースがほとんどです。デザインの責任を他人に任せていてはただ先細って行くだけです。

そのため初心者のうちから1度自分でこのフローを経験してデザインンを正しく捉えて置くことが、現場に出たあとのキャリア形成にも、デザインのスキルアップにも役立つと考えています。

まず経験したことがない人は自主学習でもよいのでここからスタートすることをオススメします。(もちろん現場で経験できたらとても良いとは思います)

そもそも「人がよろこぶ体験づくり」に必要なスキルはどんな項目があるんでしょうか?基礎の部分で書いたフローを実践して、深めていくイメージともに指標項目を定義してみたいと思います。これはFigma社が定義している項目をほぼそのまま持ってきています。

”デザイン”に閉じると「クラフト」以外にイメージを持ちづらいと思いますが、「人がよろこぶ体験をつくる」デザインを考えると視野が広がるはずです。多くのジュニアデザイナーはまずは「クラフト」の役割をしっかり組織に還元しつつ、体験づくりのために必要なほかの要素を広げていくパスを辿ることになるでしょう。

愛される偉大なプロダクトをつくろう

つまるところ、AIでUI制作など一部担える未来はすぐにやってきます。ただ”どのUIが良いのか”を決めるのはAIではなくユーザーですし、プロダクトをつくるためにデザインすることを考えると、ただ作業が代替されるだけではデザインが消えることはないと考えています。

AIに仕事を奪われるかを考えるよりも「喜びに満ちた体験」ができるプロダクトをつくるデザイナーに目線を変えて、良い影響を出していくことを考えていきましょう。AIを味方にして1人でも多くの人の”ポジティブな変化”をデザインして、社会に良い影響が出せるデザインンを実践していくことをBONOではサポートしていきます。

P.SAIが自我を持ってロボットになって人間のように動けるようになった場合、ロボットという新しい存在との共存が人間やデザインのテーマになるのかも知れません。

こんにちにんにんカイクンです。🥷

今日はAIとUI/UXデザインについて考える内容をシェアしてみたいと思います。

テーマは「AIがすごすぎるけれど、もしUIまでAIがつくれるようになったら、この仕事は必要なくなるのでは?」という不安です。

BONOとしても、「AIのことには触れずにデザインをやろう!」とは言えず答えるべき問いだと思っています。

BONOとしての方向性がしっかり定まったので、それをもとに答えていきたいと思います。

内容としては3つです。

では始めていきましょう〜!👍️

だいたい知ってる人が考えたらこうだよねはパターン化でき代替される

こんな質問が来ました。(質問ありがとうございます!

Web広告はAIでかなり効率化ができており、今後人の介在価値が下がるという話を聞きました。UIに関してもAIがパターン作成し検証できるようになれば、同じように人がいらなくなるのでは?と感じています。AIに淘汰されないUIUXデザイナーになるためにどんなスキルを磨いていくべきかご意見いただきたいです。`

まずこの内容に考えてみると、「Web広告での制作物の効率化がかなりできている」という前提、前提が正しければUIデザインのパターン作成による検証も人がいらなくなる。という仮説がありますよね。

たとえばSNS広告や検索広告で出てくるものですよね。バナーとか言われるときもありますが、検証で必要なのは”クリック数が上がるか?”だと思います。クリック率を考えると一般的に大事だと言われるのは「メッセージの中身(コピー)」と「メッセージが伝わるイメージ」がほとんどです。つまりバナーのグラフィッククオリティよりも何がメッセージか?が広告の結果を得る上では大切になります。このパターンをAIで出すことがかなり効率化できているということだと思いますし、これはそうなっていると思います。

大事なのはその制作物にどれぐらい”デザイン”がそもそも必要か。です。たとえば”商品の雰囲気を崩さずに広告用に多少強調できるバナーのルールやシステムの設計”などはAIでやれているでしょうか?おそらく手放しでしっかり質を担保できないはずです。

つまりルールが定まった上でのパターン出しには対応できているということになると思います。では”デザイン”とはそもそも何なのでしょうか。誰かが決めたルールの上で数字を伸ばすためにマーケターが考えたコピーなどを当て込めた制作物のパターンを生成することでしょうか?

UIもAIでパターンが生成できるのか?また今後そうなっていくのか?というと個人的には”そうなる”と思います。

なぜかというと今のデザインシステムの目的がそれに近いからです。これは違う人がデザインを行っても、サービス上で統一された体験を提供できるための”ルール”でありいわば”Prompt”です。このルール上でUIをつくりましょうね、パターンを出しましょうね、だけだった場合、おそらく人より機械の方が得意なんじゃないでしょうか。

ここでも”デザイン”とは何なのかを考えるのが大切です。決められたルールの上で、誰かが持ってきた仕様をもとに、普通のUIのパターンを出すことが”UI/UXデザイン”と言われるものでしょうか?

人が喜ぶ遺体なプロダクトをデザインで生み出す。

多くの人がデザインの認識を誤っているし、その役職で仕事をしているせいで、”デザイン”がつまらないものにデザイナーがしていると個人的には思っています。ただ世の中的にAIによって”デザイン”はより重要になっているし、なっていくと思っています。”デザイン”について考えてみましょう。

UI、UX、UI/UX、プロダクトデザイナー、呼び名は何でも良いですが、この種類のデザイナーの仕事は”UIをつくることはありません🙅" 。じゃあ何かというと”ユーザーに愛されるプロダクトをつくること”だと考えています。プロダクトはデジタルに閉ざすとソフトウェア・Webサービスと言われるものです。UIはこのために存在する一部でしかありません。デジタルプロダクトはユーザーが勝手に登録して自分で扱うため運営側が説明することができません。なのでUI体験でしっかりと導く必要があります。

それだけでなく、実際にプロダクトを使ってもユーザーにメリットが無ければ使い続けてくれずプロダクトは存続できません。なのでユーザーのニーズを掴み、使いやすいではなく、ユーザーの課題を解決したり、価値を提供する必要が出てきます。

これを実現するのがUI/UXデザインだと考えます。

BONO個人的な価値観で表現すると、デザインとは「人が喜ぶ体験をつくること」、だと考えています。使うことで自分の悩みが解決されたり、よりよい社会や生活になるデジタルプロダクトを想像力と創造力でつくることです。つまりUIは体験やプロダクトの一部でしかなく、職種の垣根と関係なく”よいプロダクトをつくり、人を喜ばせること”がデザインの命題です🐕️

デザインができているか、自分のデザインに価値があるかは「人に愛されるプロダクトにどれだけなっているか」で測定することができユーザーの変化で考えられると思っています。

社会が変われば人の価値観や慣習も変わり人が求めることも変わるため、人を対象にしたデザインが残る限りこのスキルは重要度が高いはずだと考えています(肩書は変わる可能性はあります)

ただこれを1人でやるのはとても大変なのは想像できますよね。

エンジニアリングがあり、サービスを広めて認知するマーケティングがあり、ビジネスのことも考えないといけない。なのでデザイナーがすべてを背負い込む必要はないですが、素晴らしい”体験”をつくるためにはUIだけを考えてはいけないことは明らかだと思います。関わる人も多く、意思決定も複雑化しています。

ここで救世主として現れたのがAIです。

仕事を奪われる存在ではなく、サポートしてもらう存在に変換していこう

ではAIでどう変わっていくのか?2つテーマを扱ってみます。

AIによってアシスタントがやっていた仕事や、誰がやっても同じ結果になるような作業はどんどん効率化していっています。そのためAIを前提にした組織形態はそれ以前とは変化しているはずです。わかりやすく”チームや組織に必要な人数”は減るはずですし、減るべきです。

体験づくりの難しさはビジネスやユーザーニーズの掛け算の部分もありますが、それに伴う「意思決定」もそれ以上に大変です。様々な人や部署を納得させないと動けない、なんと話は聞いたことがあるでしょう。これは人が多くなればなるほど増えていきます。

1人がUIづくりだけでなく、エンジニアリングができるとか、ユーザーリサーチからの価値定義までできる、ビジネスマンがUIのアイデアを出すところまでやるなど、分業前提でつくられていた組織から1人ができる範囲が広がっていく結果、チームの人数自体は減ります。これはAIによる効率化やAIによる学習難易度の低下が関係してくるはずです。

掛け算されたスキルによってより良いアイデアをより少ないチームの意思決定でユーザー体験に゙変換していくのが理想形だと言えると思います。

1人が様々な領域に専門性を持ち掛け算して良い体験をつくるようになります。今は”デザイナーは狭義のデザイン、上流やるならプロダクトマネージャー”のように分業が当たり前ですが、何かやきもきしませんか?これは専門性を分断したほうが組織的に効率が良いよね。という考えが前提になっている考え方ですし、1人の能力的にも1分野しか専門性が無いよねという前提になっていると思います。

ただ体験づくりは複雑です。掛け算です。可能であるなら1人が領域をなるべく横断したほうがユーザーにとって良い体験をつくりやすいはずです。

これがAIによって越境しやすくなります。UIもある程度ルールを作れば、60点出すまでは効率化できるから浮いた時間で別の動きができる。などのようになっていくでしょう。AIを味方につけて自分の能力を拡張して領域を越境することで、1人が”良い体験づくりに貢献できる幅”はどんどん広がります。

もともと”良い体験をつくる”がデザインだと捉えるとAIをパートナーにクリエイティビティを発揮するのは追い風になりますし、そういうメンバーの掛け算で今よりも素早く良い体験を世の中に送り出すことが可能になっていくはずです。

組織に人が必要なくなった結果、失業者は増えるでしょう。なのでどんどん世の中に”今までは経済合理性がなくてスルーされていたけど、この課題を解決したら嬉しい人多くね?”などの分野の体験を作っていくことも求められます。たとえばBONOがやっているUI/UX分野なんて会社で本気でやったら全く儲からないはずです。だからガチでやるところは少ないですが、今では個人規模に思えるような少数チームでやれることはどんどん増えていくはずです。こういう領域に体験を届けていくのも”デザイン”に役目なのではないかと思います。

過度期ではAIによって職が奪われるような事例が多く出てきますが、この転換に気づき”デザイン”の認識を改めて成長してくことで今よりも社会に主体性を持って関われるようになっていくと思います。この点ではAIによって奪われる感覚ではなく、「人が喜ぶ体験」をつくるためのパートナーとして捉えていくのが良いと考えています。

"良い体験”を考える+実現する、両方の創造スキルを身に着けよう

ではUI/UXデザイナーが身につけるべきスキルについて少しだけ触れます。現状のBONOに従い”UI/UX初心者”の目線のみを紹介しつつ、スキルを測る”指標項目”の提示をしてみたいと思います。

UI/UXの目的はUIをつくることではありません。「人がよろこぶ体験」をつくることです。現場に入ってすぐこの視点を任されることはありませんが、UIをつくるためにはこの視点がなければユーザーにとって良いUIを考えることは難しいはずです。では体験をつくり始める基礎を身につけるためには何を学ぶべきでしょうか?これがBONOの「転職ロードマップ」で提示している3つの基礎です。

なぜこの3つの基礎なのか?はこの3つをやることで「ユーザーにメリットのある体験」をつくるデザインの基本の流れを1度経験することができるからです。

■ デザインの基本の流れとは?👇️

この流れは「だれのためになぜ" / ”何を” / "どう届けるとよいか" / "条件を満たす形は?」 をサイクルで思考してユーザーに届けることです。

1~2が「顧客理解」、3が「情報設計」、4が「UIの見た目」の基礎に゙該当します。

ほとんどの人が最初は4に目が行くかもしれませんが、それは”UIをつくるためのデザイン”でしかありません。さらに現場でこの1~4の流れを経験させてくれたり教えてくれることはかなり稀でほとんどありません。なぜならデザイナーを動かす人の9.5割はデザイナーではないからです。デザインを作業としか認識できてないケースがほとんどです。デザインの責任を他人に任せていてはただ先細って行くだけです。

そのため初心者のうちから1度自分でこのフローを経験してデザインンを正しく捉えて置くことが、現場に出たあとのキャリア形成にも、デザインのスキルアップにも役立つと考えています。

まず経験したことがない人は自主学習でもよいのでここからスタートすることをオススメします。(もちろん現場で経験できたらとても良いとは思います)

そもそも「人がよろこぶ体験づくり」に必要なスキルはどんな項目があるんでしょうか?基礎の部分で書いたフローを実践して、深めていくイメージともに指標項目を定義してみたいと思います。これはFigma社が定義している項目をほぼそのまま持ってきています。

”デザイン”に閉じると「クラフト」以外にイメージを持ちづらいと思いますが、「人がよろこぶ体験をつくる」デザインを考えると視野が広がるはずです。多くのジュニアデザイナーはまずは「クラフト」の役割をしっかり組織に還元しつつ、体験づくりのために必要なほかの要素を広げていくパスを辿ることになるでしょう。

愛される偉大なプロダクトをつくろう

つまるところ、AIでUI制作など一部担える未来はすぐにやってきます。ただ”どのUIが良いのか”を決めるのはAIではなくユーザーですし、プロダクトをつくるためにデザインすることを考えると、ただ作業が代替されるだけではデザインが消えることはないと考えています。

AIに仕事を奪われるかを考えるよりも「喜びに満ちた体験」ができるプロダクトをつくるデザイナーに目線を変えて、良い影響を出していくことを考えていきましょう。AIを味方にして1人でも多くの人の”ポジティブな変化”をデザインして、社会に良い影響が出せるデザインンを実践していくことをBONOではサポートしていきます。

P.SAIが自我を持ってロボットになって人間のように動けるようになった場合、ロボットという新しい存在との共存が人間やデザインのテーマになるのかも知れません。

こんにちにんにんカイクンです。🥷

今日はAIとUI/UXデザインについて考える内容をシェアしてみたいと思います。

テーマは「AIがすごすぎるけれど、もしUIまでAIがつくれるようになったら、この仕事は必要なくなるのでは?」という不安です。

BONOとしても、「AIのことには触れずにデザインをやろう!」とは言えず答えるべき問いだと思っています。

BONOとしての方向性がしっかり定まったので、それをもとに答えていきたいと思います。

内容としては3つです。

では始めていきましょう〜!👍️

こんな質問が来ました。(質問ありがとうございます!

Web広告はAIでかなり効率化ができており、今後人の介在価値が下がるという話を聞きました。UIに関してもAIがパターン作成し検証できるようになれば、同じように人がいらなくなるのでは?と感じています。AIに淘汰されないUIUXデザイナーになるためにどんなスキルを磨いていくべきかご意見いただきたいです。`

まずこの内容に考えてみると、「Web広告での制作物の効率化がかなりできている」という前提、前提が正しければUIデザインのパターン作成による検証も人がいらなくなる。という仮説がありますよね。

たとえばSNS広告や検索広告で出てくるものですよね。バナーとか言われるときもありますが、検証で必要なのは”クリック数が上がるか?”だと思います。クリック率を考えると一般的に大事だと言われるのは「メッセージの中身(コピー)」と「メッセージが伝わるイメージ」がほとんどです。つまりバナーのグラフィッククオリティよりも何がメッセージか?が広告の結果を得る上では大切になります。このパターンをAIで出すことがかなり効率化できているということだと思いますし、これはそうなっていると思います。

大事なのはその制作物にどれぐらい”デザイン”がそもそも必要か。です。たとえば”商品の雰囲気を崩さずに広告用に多少強調できるバナーのルールやシステムの設計”などはAIでやれているでしょうか?おそらく手放しでしっかり質を担保できないはずです。

つまりルールが定まった上でのパターン出しには対応できているということになると思います。では”デザイン”とはそもそも何なのでしょうか。誰かが決めたルールの上で数字を伸ばすためにマーケターが考えたコピーなどを当て込めた制作物のパターンを生成することでしょうか?

UIもAIでパターンが生成できるのか?また今後そうなっていくのか?というと個人的には”そうなる”と思います。

なぜかというと今のデザインシステムの目的がそれに近いからです。これは違う人がデザインを行っても、サービス上で統一された体験を提供できるための”ルール”でありいわば”Prompt”です。このルール上でUIをつくりましょうね、パターンを出しましょうね、だけだった場合、おそらく人より機械の方が得意なんじゃないでしょうか。

ここでも”デザイン”とは何なのかを考えるのが大切です。決められたルールの上で、誰かが持ってきた仕様をもとに、普通のUIのパターンを出すことが”UI/UXデザイン”と言われるものでしょうか?

多くの人がデザインの認識を誤っているし、その役職で仕事をしているせいで、”デザイン”がつまらないものにデザイナーがしていると個人的には思っています。ただ世の中的にAIによって”デザイン”はより重要になっているし、なっていくと思っています。”デザイン”について考えてみましょう。

UI、UX、UI/UX、プロダクトデザイナー、呼び名は何でも良いですが、この種類のデザイナーの仕事は”UIをつくることはありません🙅" 。じゃあ何かというと”ユーザーに愛されるプロダクトをつくること”だと考えています。プロダクトはデジタルに閉ざすとソフトウェア・Webサービスと言われるものです。UIはこのために存在する一部でしかありません。デジタルプロダクトはユーザーが勝手に登録して自分で扱うため運営側が説明することができません。なのでUI体験でしっかりと導く必要があります。

それだけでなく、実際にプロダクトを使ってもユーザーにメリットが無ければ使い続けてくれずプロダクトは存続できません。なのでユーザーのニーズを掴み、使いやすいではなく、ユーザーの課題を解決したり、価値を提供する必要が出てきます。

これを実現するのがUI/UXデザインだと考えます。

BONO個人的な価値観で表現すると、デザインとは「人が喜ぶ体験をつくること」、だと考えています。使うことで自分の悩みが解決されたり、よりよい社会や生活になるデジタルプロダクトを想像力と創造力でつくることです。つまりUIは体験やプロダクトの一部でしかなく、職種の垣根と関係なく”よいプロダクトをつくり、人を喜ばせること”がデザインの命題です🐕️

デザインができているか、自分のデザインに価値があるかは「人に愛されるプロダクトにどれだけなっているか」で測定することができユーザーの変化で考えられると思っています。

社会が変われば人の価値観や慣習も変わり人が求めることも変わるため、人を対象にしたデザインが残る限りこのスキルは重要度が高いはずだと考えています(肩書は変わる可能性はあります)

ただこれを1人でやるのはとても大変なのは想像できますよね。

エンジニアリングがあり、サービスを広めて認知するマーケティングがあり、ビジネスのことも考えないといけない。なのでデザイナーがすべてを背負い込む必要はないですが、素晴らしい”体験”をつくるためにはUIだけを考えてはいけないことは明らかだと思います。関わる人も多く、意思決定も複雑化しています。

ここで救世主として現れたのがAIです。

ではAIでどう変わっていくのか?2つテーマを扱ってみます。

AIによってアシスタントがやっていた仕事や、誰がやっても同じ結果になるような作業はどんどん効率化していっています。そのためAIを前提にした組織形態はそれ以前とは変化しているはずです。わかりやすく”チームや組織に必要な人数”は減るはずですし、減るべきです。

体験づくりの難しさはビジネスやユーザーニーズの掛け算の部分もありますが、それに伴う「意思決定」もそれ以上に大変です。様々な人や部署を納得させないと動けない、なんと話は聞いたことがあるでしょう。これは人が多くなればなるほど増えていきます。

1人がUIづくりだけでなく、エンジニアリングができるとか、ユーザーリサーチからの価値定義までできる、ビジネスマンがUIのアイデアを出すところまでやるなど、分業前提でつくられていた組織から1人ができる範囲が広がっていく結果、チームの人数自体は減ります。これはAIによる効率化やAIによる学習難易度の低下が関係してくるはずです。

掛け算されたスキルによってより良いアイデアをより少ないチームの意思決定でユーザー体験に゙変換していくのが理想形だと言えると思います。

1人が様々な領域に専門性を持ち掛け算して良い体験をつくるようになります。今は”デザイナーは狭義のデザイン、上流やるならプロダクトマネージャー”のように分業が当たり前ですが、何かやきもきしませんか?これは専門性を分断したほうが組織的に効率が良いよね。という考えが前提になっている考え方ですし、1人の能力的にも1分野しか専門性が無いよねという前提になっていると思います。

ただ体験づくりは複雑です。掛け算です。可能であるなら1人が領域をなるべく横断したほうがユーザーにとって良い体験をつくりやすいはずです。

これがAIによって越境しやすくなります。UIもある程度ルールを作れば、60点出すまでは効率化できるから浮いた時間で別の動きができる。などのようになっていくでしょう。AIを味方につけて自分の能力を拡張して領域を越境することで、1人が”良い体験づくりに貢献できる幅”はどんどん広がります。

もともと”良い体験をつくる”がデザインだと捉えるとAIをパートナーにクリエイティビティを発揮するのは追い風になりますし、そういうメンバーの掛け算で今よりも素早く良い体験を世の中に送り出すことが可能になっていくはずです。

組織に人が必要なくなった結果、失業者は増えるでしょう。なのでどんどん世の中に”今までは経済合理性がなくてスルーされていたけど、この課題を解決したら嬉しい人多くね?”などの分野の体験を作っていくことも求められます。たとえばBONOがやっているUI/UX分野なんて会社で本気でやったら全く儲からないはずです。だからガチでやるところは少ないですが、今では個人規模に思えるような少数チームでやれることはどんどん増えていくはずです。こういう領域に体験を届けていくのも”デザイン”に役目なのではないかと思います。

過度期ではAIによって職が奪われるような事例が多く出てきますが、この転換に気づき”デザイン”の認識を改めて成長してくことで今よりも社会に主体性を持って関われるようになっていくと思います。この点ではAIによって奪われる感覚ではなく、「人が喜ぶ体験」をつくるためのパートナーとして捉えていくのが良いと考えています。

ではUI/UXデザイナーが身につけるべきスキルについて少しだけ触れます。現状のBONOに従い”UI/UX初心者”の目線のみを紹介しつつ、スキルを測る”指標項目”の提示をしてみたいと思います。

UI/UXの目的はUIをつくることではありません。「人がよろこぶ体験」をつくることです。現場に入ってすぐこの視点を任されることはありませんが、UIをつくるためにはこの視点がなければユーザーにとって良いUIを考えることは難しいはずです。では体験をつくり始める基礎を身につけるためには何を学ぶべきでしょうか?これがBONOの「転職ロードマップ」で提示している3つの基礎です。

なぜこの3つの基礎なのか?はこの3つをやることで「ユーザーにメリットのある体験」をつくるデザインの基本の流れを1度経験することができるからです。

■ デザインの基本の流れとは?👇️

この流れは「だれのためになぜ" / ”何を” / "どう届けるとよいか" / "条件を満たす形は?」 をサイクルで思考してユーザーに届けることです。

1~2が「顧客理解」、3が「情報設計」、4が「UIの見た目」の基礎に゙該当します。

ほとんどの人が最初は4に目が行くかもしれませんが、それは”UIをつくるためのデザイン”でしかありません。さらに現場でこの1~4の流れを経験させてくれたり教えてくれることはかなり稀でほとんどありません。なぜならデザイナーを動かす人の9.5割はデザイナーではないからです。デザインを作業としか認識できてないケースがほとんどです。デザインの責任を他人に任せていてはただ先細って行くだけです。

そのため初心者のうちから1度自分でこのフローを経験してデザインンを正しく捉えて置くことが、現場に出たあとのキャリア形成にも、デザインのスキルアップにも役立つと考えています。

まず経験したことがない人は自主学習でもよいのでここからスタートすることをオススメします。(もちろん現場で経験できたらとても良いとは思います)

そもそも「人がよろこぶ体験づくり」に必要なスキルはどんな項目があるんでしょうか?基礎の部分で書いたフローを実践して、深めていくイメージともに指標項目を定義してみたいと思います。これはFigma社が定義している項目をほぼそのまま持ってきています。

”デザイン”に閉じると「クラフト」以外にイメージを持ちづらいと思いますが、「人がよろこぶ体験をつくる」デザインを考えると視野が広がるはずです。多くのジュニアデザイナーはまずは「クラフト」の役割をしっかり組織に還元しつつ、体験づくりのために必要なほかの要素を広げていくパスを辿ることになるでしょう。

つまるところ、AIでUI制作など一部担える未来はすぐにやってきます。ただ”どのUIが良いのか”を決めるのはAIではなくユーザーですし、プロダクトをつくるためにデザインすることを考えると、ただ作業が代替されるだけではデザインが消えることはないと考えています。

AIに仕事を奪われるかを考えるよりも「喜びに満ちた体験」ができるプロダクトをつくるデザイナーに目線を変えて、良い影響を出していくことを考えていきましょう。AIを味方にして1人でも多くの人の”ポジティブな変化”をデザインして、社会に良い影響が出せるデザインンを実践していくことをBONOではサポートしていきます。

P.SAIが自我を持ってロボットになって人間のように動けるようになった場合、ロボットという新しい存在との共存が人間やデザインのテーマになるのかも知れません。

0 Comments